先说结论吧:如果是当三个月的朋友,挽回成功的概率特别大;但是如果超过了六个月,基本上是很难成功的。

为什么我会这么说呢?因为“朋友”和“恋人”是有本质区别的,“朋友”或许可以作为成为“恋人”之前的一个很好的过渡,但是一旦过渡过长,我们就会出现关系的停滞,两个人的关系就留在这里,不动了。

当然,我们一点一点来看,就会知道这样的问题出现在了哪里。

为了方便解释这个问题,我们用一下SWOT分析法,来看一下你现在的情况:

你和对方交往的优势(strengths):你现在可以随时联系到对方,你可以有机会约对方一起出来见面约会,而你的动态和消息对方可以随时收到。

也就是说,相比较刚刚分手的时候,最起码你们两个人现在的交流已经没有了障碍,可以随时联系;

你和对方交往的机会(opportunities):在和那个人相处的时候时候,因为比较高的接触频率,你可以敏感的捕捉到对方情绪的变化,在适当的时候可以“趁虚而入”;而之前恋人的身份,以及现在朋友的身份,让对方在情感上或多或少都对你形成了一种依赖。

你和对方交往的劣势(weaknesses):这种关系过于稳定,他没有承担作为情侣的责任,却可以轻而易举的享受你陪伴他的感觉;并且在这样的情况下,因为你随叫随到,所以他当然也没有什么特别的需求,在这样的感情当中他处在一个“舒适区”,没有什么改变的动力。

你和对方交往时候的威胁(threats):因为对方现在还是严格意义上的单身,所以你根本说不准这个人什么时候会找下一任,这个人身边随时可能出现你的竞争对手;而你们之间的关系,很容易就让你成为这个人的备胎,给你希望,但是却总是不告诉你什么时候是个头。

分析完了之后,我们就会发现:现在破局的办法,集中在了两个问题上——

-

如何利用好现在的优势,加大这个人想要挽回你和你复合的欲望

-

如何避免你的劣势,避免你成为这个人的备胎,让他走出这个舒适区

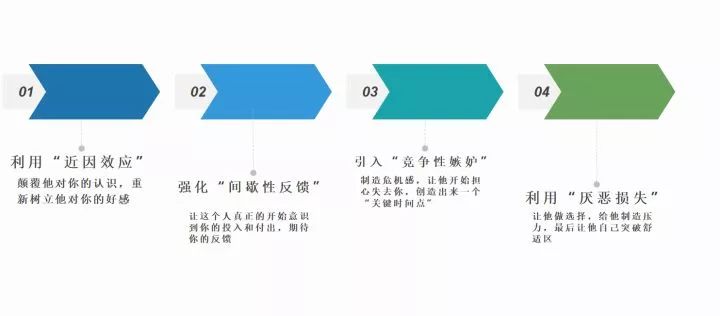

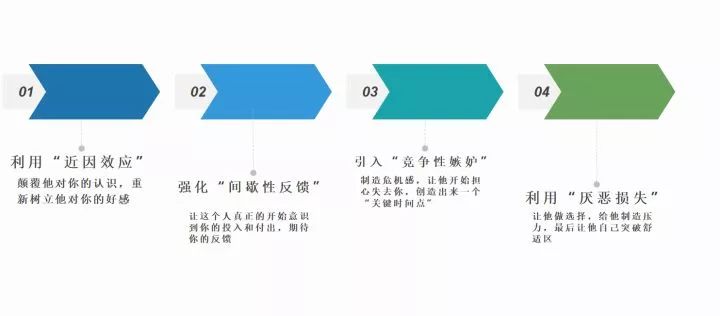

1.利用“近因效应”

近因效应是指当人们识记一系列事物时对末尾部分项目的记忆效果优于中间部分项目的现象。

1957年,心理学家A·卢琴斯根据实验首次提出。实验证明,在有两个或两个以上意义不同的刺激物依次出现的场合,印象形成的决定因素是后来新出现的刺激物。有关的学者指出,认知者在与熟人交往时,近因效应起较大作用。

也就是说:当你在和前任做朋友之后,你要利用好你们还在联系,对方随时能看到你动态的这个点,不停地展示你最新的变化,让对方对你新的认识逐渐取代原有的旧认识。

你们现在是朋友,但是绝对不能仅仅满足于只做一个他熟悉的朋友,你要不停地在朋友圈更新你全新的一面:你精心打扮后的样子,你取得的成果,你自己的成长和变化……每次展示,对方对你的认识都会不停地改变。

我们的目的就是:借助“做朋友”的渠道和机会,逐渐的完成新旧印象的更迭,最后让你最新的,最具有吸引力的一面展现在那个人的面前。

完成这一步的时候,对方首先在吸引力层面上,就有了和你继续交往的欲望和冲动:因为现在你对于他而言,已经不再是一个“前任”或者“朋友”,而是一个崭新的,特别有吸引力的对象。

2.强化“间歇性反馈”

为什么这个人对你没有需求?为什么这个人对你的需求总是戛然而止?原因很简单:因为当他每次对你有需求的时候,你都是随叫随到。

一找你聊天你就回复,一约你出来你就见面……这和情侣有什么区别?干嘛还要和你复合,就这样挺好的。

而我们在和前任做朋友的时候,给的反馈一定是“间歇性”的:我今天找你主动聊次天,但是接下来三天可能你主动找我,我都会隔上好几个小时回复你;我这次和你出来见面了,但是接下来你下次约我,我就会婉拒你。

1.通过你的行动,不停地在暗示对方——因为你和我只是朋友关系,所以你不能支配我,我随时可以拒绝你

2.因为对方吃不准你的态度,对方不知道你什么时候反馈好,所以为了能让自己的需求稳定的得到满足,他一定会多做尝试

说直白一点“人性本贱”:你对这个人一直都特别热,只有他需要温暖的时候才会来找你;而你对这个人忽冷忽热,他为了能从你这里获取更多的温暖,会不停地想要表现自己来讨好你。

3.进入“竞争性嫉妒”

他之所以无动于衷,之所以觉得大家做朋友就好,是因为这个人从来都没有顾虑过你会被别人抢走——因为在一起的时候你是另一半,分手了之后又是一个贼心不死的朋友。

而我们必须在这个时候,通过引入一些嫉妒心,来让这个人注意到:你是有可能离开的,你是有潜在追求者的。

如果有一些关系比较好的异性朋友,可以一起约出来吃个饭,然后拍美食的时候无意间露出来异性朋友的手,或者是一些有鲜明性别特征的配饰;如果有一些别人送你的礼物,可以发在朋友圈,就是不点破是谁送的,让这个人去猜;如果没有这些条件,那么下次和你聊天的时候你可以半天都不回复,然后解释说:我和别人出去玩了。

因为你说“朋友”,大部分人本能的反应都是同性,给他们带不来好奇心和嫉妒心;而“别人”则有些掩饰的意味在,对方会忍不住多想:男的还是女的?

如果问起来,风轻云淡的告诉对方是异性,这个时候,前两步走完开始对你上心的前任,一定会妒火中烧却拿你一点办法都没有:当初可是你说要做的朋友,我和别的异性出去玩,合情合理。

4.利用“厌恶损失”

卡尼曼把心理学运用到现代经济学最成功的方面是“预期理论”。

卡尼曼认为,在可以计算的大多数情况下,人们对“所损失的东西的价值”估计要高出“得到相同东西的价值”的两倍。

比如赌客去赌场赌博,随身带了3000美元,赌客赢了100元,这时要求他离开赌场可能没什么;但如果是输了100元,这时同样要求他离开赌场可能就很难。

我们举一反三一下:我们回想一下最让你痛苦的事情,是不是那些“我本来可以”的事情?

现在你对于他而言,就是一个稍微一努力,就可以挽回的前任。你属于他吗?客观上不属于,但是之前的感情,以及现在朋友般的联系,已经让这个人越来越相信:你已经是他的了。

而在这个时候,如果你开始让他意识到他即将失去你,他的恐慌感不亚于再经历一次分手:客观事实是什么不重要,当他主观判断你属于他的时候,他是没办法接受失去你这件事的——即使你们现在的关系,本来你也不是他的另一半。

什么时候用?当对方开始对你的“间歇性反馈”和“进入竞争性嫉妒”不满三次以上的时候,我们就可以对这个人说这句话了:

我知道你可能很不开心,但是你要知道,我们现在是朋友,不是吗?说句实话,我们实际上是没办法做朋友的。

你看,你会因为我不在的时候不满,我也会因为不能在你身边而伤心,我们现在当朋友其实是在互相折磨。

你现在给我一个回复,我不要你权衡利弊之后的结果,我就要听听你内心最真实的声音:我们能不能复合,如果我现在回来,我们可不可以重新开始?

如果可以,那么一切都成为过去,我们开始新的感情;如果不可以,我这就从你的生活当中消失,再也不会联系你一次。

绝对不能让这个人想,就要这个人感性不理智的时候下决策,他会特别害怕失去你,他会直接告诉你说我们复合吧。

因为在那个时候,他意识到:如果他再不接受你,原来做朋友的那种安慰,他也会失去。

而失去本身是特别痛苦的,作为一个分手之后的人,往往他们都不会愿意经历第二次。

以上,“做朋友”是挽回对方的一个很好的基础,但是一定要加入后期的引导,你才能够把这个基础用起来。

如果没有引导,只是寄希望于“日久生情”,那么“做朋友”根本无法挽回对方,甚至还会成为对方的一个长期备胎。

记住开头我们说的话:如果是当三个月的朋友,挽回成功的概率特别大;但是如果超过了六个月,基本上是很难成功的。